Über das Projekt

Das Projekt „Charta thesauri“ ist ein ehrenamtlich geführtes Projekt der gGmbH Umweltschutz und Lebenshilfe aus Melle (siehe: https://www.umweltschutz-und-lebenshilfe.de/), deren eigentliches Anliegen die ehrenamtliche Förderung von Tier-, Klima- und Naturschutz ist. Eine Bewusstseinsschärfung für archäologisches Kulturgut und dessen Bewahrung sowie Entdeckung ist gleichfalls ein Ziel der gGmbH.

Ganz zentral ist dabei natürlich die Beachtung/der Schutz bereits vorhandener historischer Stätten. Direkt daran angelehnt ist deren Entdeckung (ohne Entdeckung keine Bewahrung).

„Charta thesauri“ ermöglicht (bislang ausschließlich in Niedersachsen) eine einfache luftbildarchäologische Recherche nach (möglichen) historischen Strukturen und bietet ausserdem den Anwendern/innen verschiedene (historische) Karten als Vorbereitung für Aktivitäten als Metallsondergänger/in an. Unterschieden wird hierbei in eine klassische Desktop-PC-Variante (https://charta-thesauri.de/geodaten/) sowie eine mobile Komponeten (für Handys, Tablets etc.): https://charta-thesauri.de/index.php/mobile-anwendung/.

Die Nutzung der Anwendungen ist kostenlos und beinhaltet keinerlei Verpflichtungen. Für den Fall, dass jedoch „Premium-Kartenebenen“ für die Desktop-PC-Variante genutzt werden sollen, sind nachfolgende Details zu beachten: https://charta-thesauri.de/index.php/premium-zugang/ (auch hier können Menschen mit aktuell „schmalem Budget“ bürokratiefrei einen kostenlosen Zugang erhalten.

1. Was bedeutet „Charta thesauri“?

„Charta thesauri“ ist ein Kunstbegriff, den es so eigentlich nicht gibt/kaum gegeben hat. Es gibt keine offensichtliche historische Urkunde oder Sammlung mit dem exakten Titel „Charta Thesauri“, die in den gängigen historischen Dokumenten oder Archiven als bedeutende Quelle auftaucht. Zuweilen wird dieser Begriff als (mögliche) lateinische Umschreibung für „Schatzkarte“ angegeben (dominierend ist hier jedoch eher die Interpretation „Tabula thesauri“). Gesichert ist, dass der Begriff „Thesaurus“ in der Antike ein Gebäude in einem Heiligtum zur Aufbewahrung kostbarer Weihegaben [Schatzhaus] darstellte. Sehr interessant dabei ist insbesondere diese Hervorhebung: https://www.dwds.de/wb/Thesaurus: „Sammlung (..) mit thematisch geordnetem Inhalt (..)“ und: „[historisch] Synonym zu Schatzhaus, [veraltend, übertragen] Fülle, Reichtum“.

Unstrittig ist: „Charta“ = Urkunde, Schriftstück, Vertrag, Papier, sowie: „Thesauri“ = des Schatzes, des Reichtums (Genitiv Singular von thesaurus, „Schatz“, „Vorrat“, „Sammlung“)

Sinngemäße Bedeutungen (je nach Kontext):

Eine Schatzurkunde oder ein Dokument, das einen Schatz betrifft (z. B. im historischen oder religiösen Sinn).

In einem bibliothekarischen oder lexikographischen Zusammenhang könnte es auch heißen: „Urkunde (oder Regelwerk) des Thesaurus“, also etwa eine Satzung oder Leitlinie für ein geordnetes Wissenssystem.

Die (im Kontext dieses Projektes) „doppelte“ Passgenauigkeit führte dazu, den Begriff „Charta thesauri“ als kunstvollen Oberbegriff zu nutzen.

2. Luftbildarchäologie

Durch die visuelle Luftbildinterpretation am heimischen PC können auf Basis unterschiedlicher Kartenebenen mutmaßlich historische Strukturen identifiziert werden. Empfohlen wird diesbezüglich ein sehr guter Vortrag („Luftbildarchäologie in Sachsen“): https://www.youtube.com/watch?v=E5XgTOYLho4

Folgende Recherche-Möglichkeiten bieten die unterschiedlichen Karten für eine unterstützende Luftbildarchäologie:

Auf Basis verschiedener Luftbilder lassen sich, durch ehrenamtliche Recherche der NutzerInnen dieses Portals Strukturen erkennen, die auf archäologische Besonderheiten hinweisen können. Die geografischen Positionen können in der Karte https://charta-thesauri.de/geodaten/ markiert werden. Von hier wird die Bitte geäußert, diese Strukturen auch (insbesondere!) an den/die jeweilige/n offizielle/n städtischen/kommunalen/kreisweiten Archäologen/in zu melden. Ehrenamtliche Recherche ist ein hohes Gut. Für eine fachkundige Anylse sind jedoch entsprechend ausgebildete Archäologen/innen unverzichtbar.

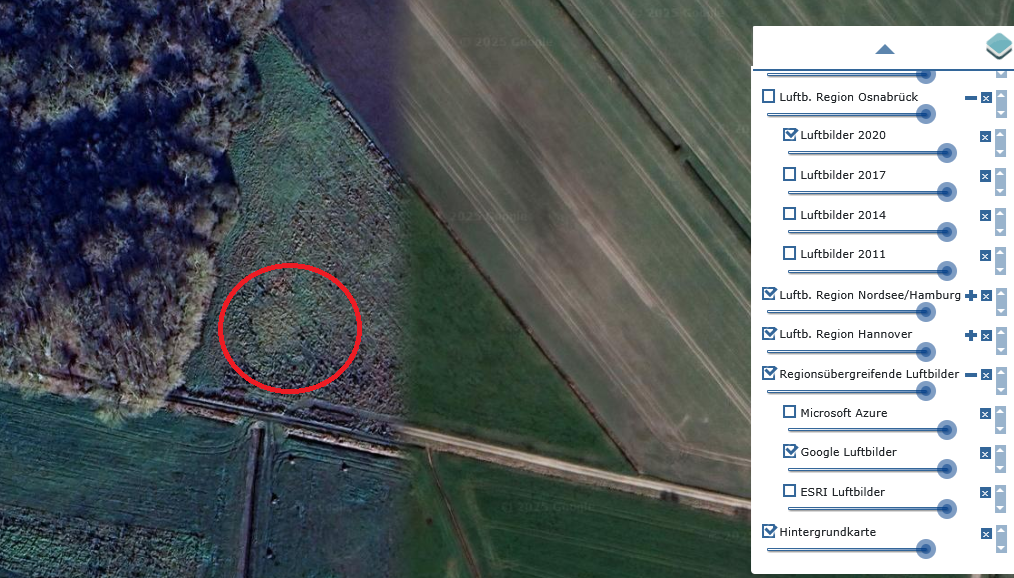

Ein Beispiel aus diesem Portal: In Melle, in der Nähe des Schlosses Gesmold, unweit der Straße „Ochsenweg“ findet sich im Luftbild folgende Auffälligkeit (Quelle: Luftbild GeoBasis-DE/LGLN 2011):

Interessant dabei ist: Die im Portal integrierten Luftbilder der LGLN aus den Jahren 2014 und 2017 zeigen diese Strukturen nicht/kaum, die Luftbilder aus dem Jahre 2020 jedoch sehr stark (Quelle: Luftbild GeoBasis-DE/LGLN 2020):

Die Recherche unter den „regionsübergreifenden Luftbildern“ zeigt (in diesem Falle) keine besonderen Auffälligkeiten beim „Microsoft Azure“-Layer, durchaus aber bei Google (Quelle: © Google, Airbus, GeoBasis-DE/BGK, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies 2025):

Nun kommen die „Premium-Layer“ ins Spiel: Das digitale Geländemodell in 20cm-Auflösung (pro Pixel) (Quelle: GeoBasis-DE/LGLN 2025) lässt hier Höhenunterschiede erahnen:

Ein extern erworbenes Luftbild (nicht im Portal von „Charta thesauri“ integriert) der Briten aus dem Jahr 1945 (Quelle: Archiv der „National Collection of Aerial Photography (NCAP), https://www.ncap.org/) offenbart erfrischend klar Folgendes:

Entsprechender Eintrag wurde somit an den Kreisarchäologen des Landkreis Osnabrück gemeldet. Als Rückmeldung kam die Nachricht, dass diese Erhöhung bereits 1990 einem Mitarbeiter des Landesamts für Denkmalpflege aufgefallen sei und es dort 1993 eine Sondenbegehung gegeben habe. Luftbildaufnahmen zu diesem Objekt seien bislang nicht bekannt gewesen. Vermutet würde, dass es sich hier um eine historische „Motte“ handelt (https://de.wikipedia.org/wiki/Motte_(Burg)). Ein solcher Dialog ist ein hohes Gut, die Vermittlung solcher Informationen hat einen besonderen kulturhistorischen Wert.

Der Eintrag in der Karte sieht dann aus wie folgt:

3. Kartenmaterial als Vorbereitung für Sondengänger/Innen

Vorab eine hervorzuhebende Information: SondengängerInnen in Niedersachsen haben folgende Informationen und Regeln zu beachten: https://denkmalpflege.niedersachsen.de/service/sondengaenger/informationen-fur-sondenganger-innen-in-niedersachsen-145695.html

Auch wenn es zuweilen „Zielkonflikte“ zwischen SondengängerInnen und Archäologen/innen gibt: Völlig unstrittig ist mittlerweile, dass Menschen, die mit einer Metallsonde auf die Suche nach archäologischen Spuren gehen, einen hohen positiven Beitrag für eine Entdeckung und Bewahrung von altertümlichen Kulturgut leisten können. Diese ehrenamtlich aufgewendeten Stunden lassen sich durch „keine Behörde der Welt“ leisten. Ein großer Dank gilt all den SondengängerInnen, die diese Arbeit „bei Wind und Wetter“ auf sich nehmen.

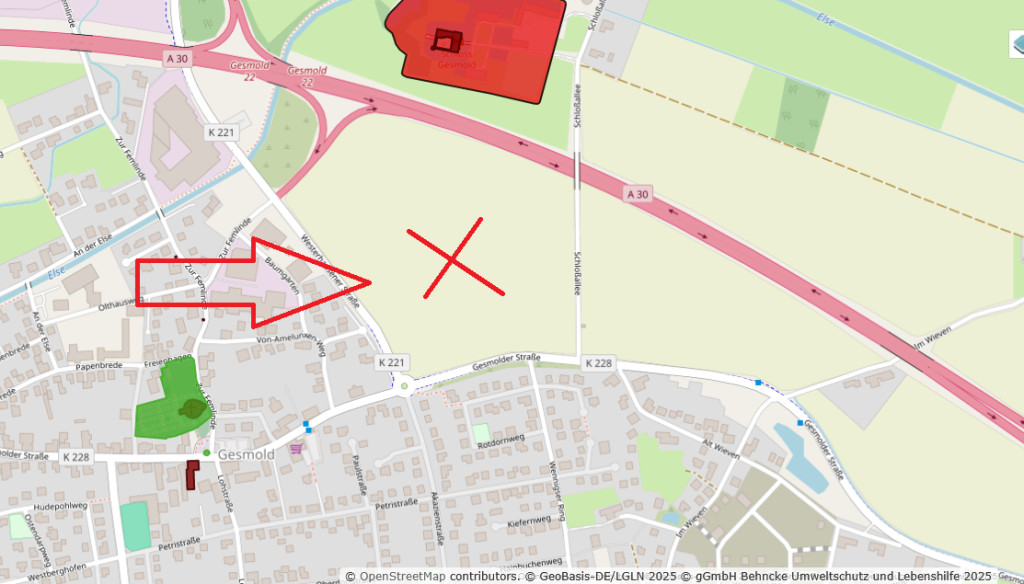

Die vielfältigen Karten dieser Plattform können (bei entsprechender Recherche) einen hohen Mehrwert für eine Suche mit einer Metallsonde leisten. Folgendes Beispiel sei dafür exemplarisch (für Tausende weitere) genannt:

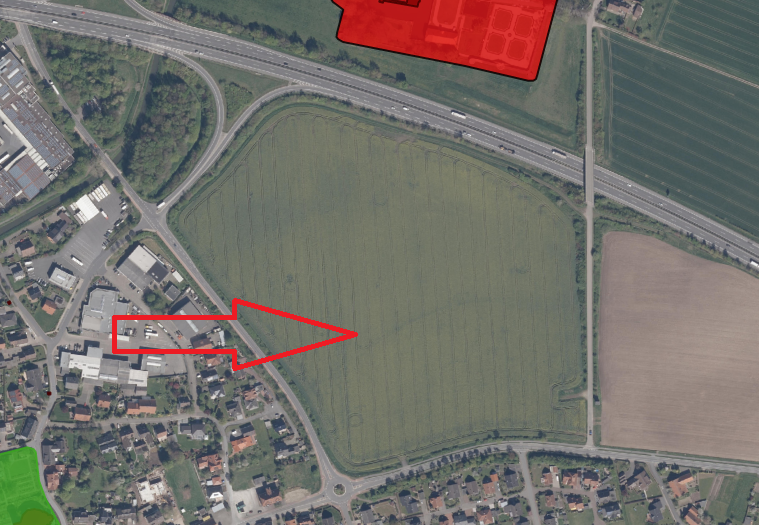

In Melle/Gesmold, unweit des „Schlosses Gesmold“ und unweit der historischen Kirche sowie der Areale, auf welchen seit einigen Hundert Jahren das dortige jährliche Volksfest stattfindet, liegt ein großes Feld (in der Nähe der Autobahn):

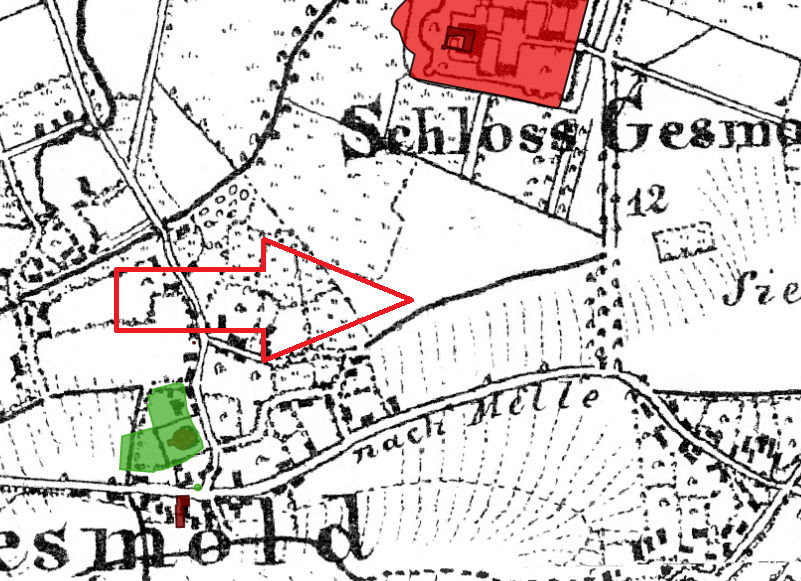

Nutzt man nun die historische Karte der „Osnabrücker Landdrostei“ (erstellt vor knapp 200 Jahren) (Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN 2025, verändert durch gGmbH Behncke Umweltschutz und Lebenshilfe 2025) so wird deutlich, dass in direkter Nähe der Areale der „Gesmolder Kirmes“ einstmals ein Weg durchführte (Beispiele dieser Art sind durch die alten Karten alleine im Landkreis Osnabrück in kaum zählbarer Vielzahl zu finden):

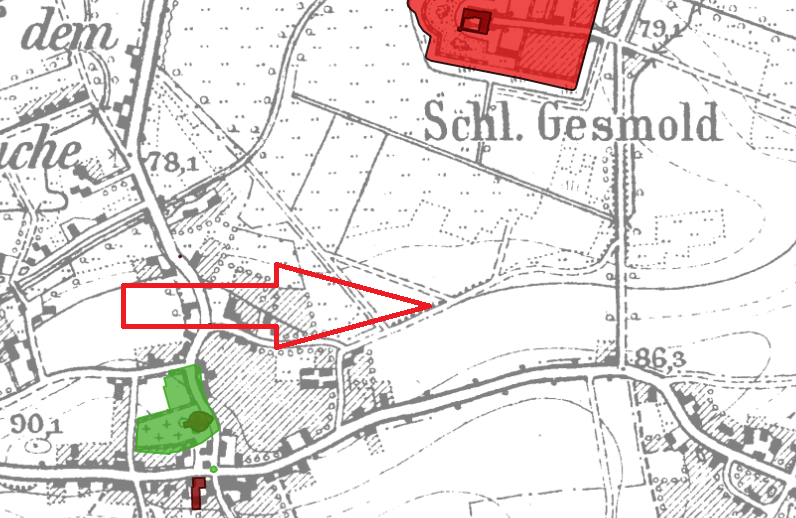

Auch in der „neueren Karte“ der Preußischen Landesaufnahme (1877-1912) (Karte für Premium-Nutzer) (Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN 2025) ist dieser Weg noch gut zu erkennen:

Ziemlich beeindruckend: Auf verschiedenen Luftbildern werden von diesem Weg noch leichte Spuren deutlich (z.B. Google Luftbilder, z.B. LGLN 2014 (© GeoBasis-DE/LGLN 2014)):

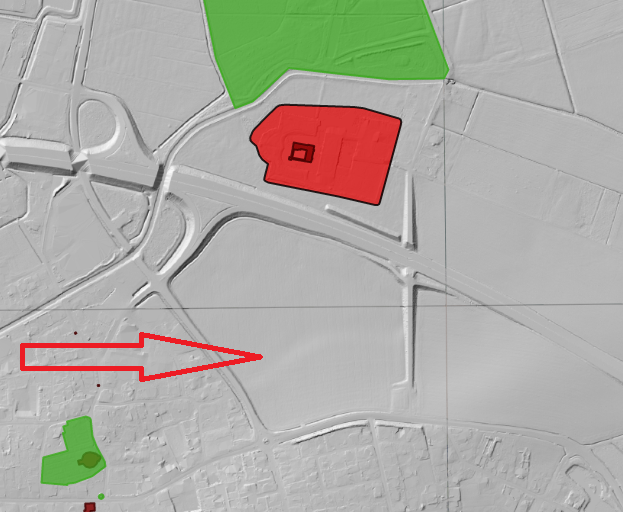

Im Höhenmodell (Karte für Premium-Nutzer) lassen sich sogar noch (recht klar) Höhendifferenzen erspähen (© GeoBasis-DE/LGLN 2025):

Wo „alte Wege“ entlangführen, da wird auch gerne mal etwas verloren, insbesondere wenn in direkter Nähe jahrhundertelang ein Volksfest (mit viel alkoholischem Trank) stattfindet. Um nun das aktuelle Flurstück herauszufinden (um mit etwas Glück bei Stadt oder Kommune eine Information zum Flächeneigentümer zu erhalten) und dort um eine Begehungserlaubnis zu fragen, hilft die aktuelle Liegenschaftskarte (© GeoBasis-DE/LGLN 2025, Lizenz „Creative Commons“ (CC-BY 4.0) (hilfreich ist es dabei, die Transparenz-Funktion in der Anwendung zu nutzen (rechtes Menü), um Liegenschaftsdaten und historische Karte zu kombinieren):

Möglich ist es immer auch, eine Karte auszudrucken und analog beim „Sondeln“ mitzunehmen. Oder aber es wird die mobile Anwendung auf dem Handy installiert (https://charta-thesauri.de/index.php/mobile-anwendung/) und aktuelle und historische Karten mit GPS-Unterstützung kombiniert (geht alles heutzutage).

4. Historische Verdachts- oder Fundorte markieren

Den Erstellern dieser Seite ist völlig bewusst, dass viele SondengängerInnen äussert verschwiegen sind, wenn es um „gute Fundorte“ und den Schutz möglicher historischer Stätten geht. Das ist auch völlig in Ordnung so. Wer nichts in der Karte eintragen möchte, der lässt es eben und nutzt die Anwendungen (z.B. mobil sowie analoge Kartenausdrucke) vielleicht ganz diskret und meldet Funde ausschließlich an die offiziellen Kreis- oder Kommunalarchäologen/innen.

Es gibt jedoch auch viele Gründe dafür, Fundorte/Verdachtsorte öffentlich zu machen (vergleiche dazu z.B. das Konzept des öffentliche Wikis https://vici.org). Vermutlich genauso viele triftige Gründe gibt es, Fundorte eben nicht öffentlich zu machen. Letztlich muss, soll und kann das jeder und jede selbst entscheiden. Diese Diskussion wird von hier nicht geführt.